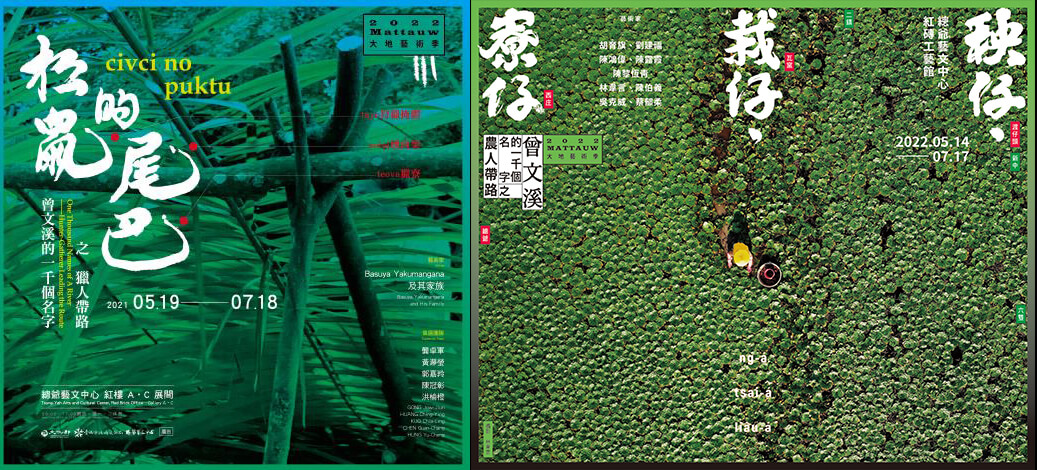

在台南市麻豆總爺藝文中心的展覽《松鼠的尾巴:曾文溪的一千個名字之獵人帶路》(以下簡稱為《松鼠的尾巴》)[1] 與《秧仔・栽仔・寮仔:曾文溪的一千個名字之農人帶路》(以下簡稱為《秧仔・栽仔・寮仔》)[2]當中,策劃團隊以溪河為路,藉由曾文溪這條河川流域為地理空間上的串聯途徑,跨越原本分屬於台南市及嘉義縣等不同行政區劃的地區,銜接了山林地和平原田野、河川上游和中游、鄒族部落和漢人、西拉雅聚落的各種在地之人、事、物的敘事。

在兩處展間裡,有獵人、農人和策劃團隊合作的裝置及敘事影像,呈現出和自然材料、動物、植物、狩獵、耕作生活的地方知識及相關物件:《松鼠的尾巴》展間以鄒族Yakumagana家族的四代獵人與家族紀事為主軸,以獵徑旁的地景為線索,呈現出漁獵採集家族慣用的「tomohvi」(做記號)、獵捕松鼠的「tayo」(狩獵掩體)、「teova」(獵寮)與鄒族傳統屋燻肉架等結構與裝置。[3]《秧仔・栽仔・寮仔》則聚焦從事稻米育苗的胡育旗、同時耕種友善及慣行稻米的陳鴻偉、種植友善菱角田的劉建福及菱角農陳露霞,四位農人呈現與自身相關的物件、敘事及影像[3]。一方面從曾文溪上游地帶的鄒族部落,透過長時間的踏查、邀請部落的獵人帶路,匯入山林生態智慧;另一方面,則從曾文溪中游地帶的傳統聚落,進入沖積平原的農田,邀請地方農人帶路,引入和轉化地方農作的知識,形成兩檔在各層面極具對話性和關聯性的展演。

值得注意的是,兩個展演所訴說的上游鄒族部落和中游傳統漢人聚落,並沒有被快速的擷取刻板的文化特徵,各種造型和物件,亦沒有被簡化、符號化地再現。因為策劃團隊並不是將兩個展覽置入一種具有返祖、本土意味的固著範圍、界線之傳統農業或狩獵社會的認識框架;而是進入一種認識過程的綿密協作關係之中,和獵人與農人們共同細緻的處理各式的視覺訊息和知識,從傳統地名到環境生態知識,聯繫到當代溪河流域背後所遭遇的人地變遷和氣候問題。換言之,這接近一種在「地緣社會」(geosocial)的視野,意識到原本分屬於曾文溪上游和中游地帶的部落和聚落,因為氣候、海拔和地質條件的差異、河川作用的不同,而形成迴異的人群文化、土地倫理之行動者的存在,並以兩檔系列展演並呈、串接起流域地理和敘事的關係。

因此,與其說兩個展演是一種地理層次的分斷(division),不如說是為地理區帶之間的接觸和嫁接做整備。從歷史來看,清帝國以「番界」劃設,對生番和熟番、漢人,進行不同程度的政治、經濟分斷,此種分配的地理政治學,某種程度造就了曾文溪流域的鄒族部落和西拉雅、閩南人的傳統聚落之歷史中的長期關係(甚至從以往帝國及漢人的視角而言,「非人」在不同的歷史語境中也有差異),甚至到近代各個行政體系、治理單位的分治,流域整體被切分成層狀或格狀的空間。面對此一溪河空間被截斷、分割的生命境遇,兩個展覽除了在倫理層面的觀照之外,更重要的是對於上游和中游之間的地域銜接及關係性的呈顯,從流域空間貫連起歷史中形成的分斷。

具體而言,若從「地緣社會」的觀點:地質和社會的關係並無法分開來看待,兩者的交疊所涉及的相關環境感覺,強調出人類與非人類社群(human and nonhuman communities)之間關係的複雜性,及其各種型態的交往網絡,將人對萬物的支配關係徹底反轉[4]。換言之,此中的地緣社會性(geosocialities),體現於人類與山川系統和深層歷史的交織。展覽也迫使人們關注到環境與地質條件,如何對特定地區產生不同的影響。不僅意識到人與山林土地的接觸,更將中游聚落和上游部落之間關係,視為是流域空間上的連續性整體。傳統上,「地緣」一詞被用來嫁接發生在無視非人存在的「全球政治」層面,土地及河川不被視為能夠採取行動、作為一種政治力量的能動者。相反的,此種「地緣社會」的視野,不僅止於對大地的勾描和認識,更意圖尋求一種多尺度、新形態的地緣政治關係,認為地形或河川(如曾文溪)也應該具備社會性,並促使人們以不同的方式考慮政治——甚而假定溪流是「地緣社會」中的行動者(如山洪暴發及土石泥流)。並且以土地為基底,從特定的「人」(獵人和農人)與各種「物」的相遇,引起觀者對規模及尺度問題的意識。

倘若存在一種與地緣社會交往的藝術,那麼便需要離開以人為中心的政治經濟學之地緣政治視角,朝向一種納入不同時空語境和尺度中「人」與「非人」關係的地緣政治思維。而此次「2022 Mattauw大地藝術季」針對曾文溪所進行的流域倡議行動,亦是提出一種以地質及地緣性為基底的流域地理及交往思惟:流經途中的不同物種群落(如森林、水潭、菱角田與各類生物棲地)、原住民部落或漢人聚落、現代社區——無論原本是自然科學或人文科學下被分配的生存單位,透過此種趨近地緣社會的角度,消解了流域之中的人與萬物之間原來分屬的生存界線,也縫接了河川被不同行政區劃分割的現實,使之重新以另一種方式集結。筆者以為,《松鼠的尾巴》與《秧仔・栽仔・寮仔》兩個展演,便是以曾文溪流經之「地」(多樣且複數的),所生成的人群文化、生態社群關係及型態為基底,暗示出需要某種以關係性為基礎的地塊銜接藝術/技術方法——透過「地緣技藝」(geo-techne)來面對這種流域地理的動態造形。

另一方面,正如吉斯利.帕爾松(Gisli Palsson)與安妮.斯旺森(Anne Swanson)所指出,「人類世」是一種思考「大」的吸引和誘惑力,導致太多以相對簡單、抽象而空泛的方式思考大尺度、規模的工作(甚至是政治正確、泛道德化的共生、共好口號)。因此,我們不僅僅是通過行星的尺度進行思考,還需要仔細考慮各種在地緣社會中的尺度問題,並藉著不同生態、環境語境中的非人問題之凸顯,進行複雜的協商工作。藉由這兩個展覽的過程,策劃團隊也有意識的從不同環境尺度的細膩踏查和地方社群的協作關係,鬆動過去人們對溪流的支配觀,開啟具體和流域人群、萬物的地緣社交網絡(geosocial networking),避免了上述的危險性。

如果《松鼠的尾巴》與《秧仔・栽仔・寮仔》蘊含的展演方法,彰顯出某種關於「流域」或「地域」的地理造型和銜接技藝,那麼似乎已經出現對後續在整個曾文溪流域地理、空間中進行串聯的雛形,也同時向觀眾邀請一種感知型塑及認識的可能途徑:相較於偏向人文中心地理觀的地理美學(geographical aesthetics,或稱地理感知學);地緣美學(geo-aesthetics,或稱地緣感知學)往往是以接觸、交往及關係的角度切入(不僅是規模及尺度上的感知考量),並觸探到深時(deep time)與地質環境層面的感覺及複合思緒之美學態度。後者所衍生出的藝術實踐及美學觀,也許較貼近這兩個系列展演所指向的閱讀與感知覺途徑。藉由這類先導式的展呈,不僅是流域倡議與共生對話的預展,似乎也預示「2022 Mattauw大地藝術季」所欲構造的感知模態,朝向的是一種能夠敞開多尺度時間、空間及生態關係性的流域地理想像。

[1] 策展團隊:龔卓軍、黃瀞瑩、郭嘉羚、陳冠彰、洪榆橙。藝術家:巴蘇雅.亞古曼(Basuya Yakumangana)。

[2] 策展團隊:吳克威、蔡郁柔、黃瀞瑩、洪榆橙、陳冠彰、龔卓軍。藝術家:胡育旗、劉建福、陳鴻偉、陳露霞、陳伯義、林韋言、陳黎恆青。

[3] 參見《松鼠的尾巴:曾文溪的一千個名字之獵人帶路》與《秧仔・栽仔・寮仔:曾文溪的一千個名字之農人帶路》展覽網站:https://tyart.tnc.gov.tw/index.phpinter=program&period=real&id=195;https://tyart.tnc.gov.tw/index.phpinter=program&period=real&id=214。

[4] 可參見:Gisli Palsson; Heather Anne Swanson. Down to Earth:Geosocialities and Geopolitics.Environmental Humanities (2016) 8 (2): 149–171.

本文作者為2019-2021年度財團法人鴻梅文化藝術基金會特約評論人。2022年獲財團法人國家文化藝術基金會「現象書寫—視覺藝評專案」獎助。評論散見於《藝術家》、《議藝分子》《ARTSPIRE》、《PAR表演藝術》。文論曾刊於《中外文學》、《文化研究》、《哲學論集》、《台灣美術學刊》、《台灣東亞文明研究學刊》、《台灣文學研究學報》、《史物論壇:歷史博物館學報》、《歷史臺灣:國立台灣歷史博物館館刊》、《台灣原住民族研究論叢》、《原住民族文獻》、《台灣風物》、《台灣博物》等。